DOi:10.13590/j.cjfh.2018.03.013

2011年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析

(1.国家食品安全风险评估中心,北京100022; 2.江苏省疾病预防控制中心, 江苏 南京210009; 3.甘肃省疾病预防控制中心,甘肃 兰州730000; 4.广西自治区疾病预防控制中心,广西 南宁530022; 5.中国疾病预防控制中心营养与健康所,北京100050)

收稿日期:2018-01-11

作者简介:李薇薇女助理研究员研究方向为食品卫生学

E-mail: weiweili@cfsa.net.cn

通信作者:郭云昌男研究员研究方向为食品卫生和食源性疾病

E-mail:gych@cfsa.net.cn

基金项目:国家食品安全风险评估中心高层次人才队伍建设523项目

摘要:目的分析2011年中国食源性疾病暴发事件的流行病学特征。方法对我国食源性疾病暴发监测系统收集的2011年食源性疾病暴发数据进行统计分析。结果2011年29个省、自治区、直辖市共上报食源性疾病暴发事件809起,累计发病14 057人,死亡113人,微生物性因素引起的事件数和发病人数最多,分别占26.2%(212/809)和37.6%(5 292/14 057),化学性因素引起的死亡人数最多,占39.8%(45/113)。结论微生物性因素是导致我国食源性疾病暴发的主要原因,化学性因素是导致死亡的主要原因。此外,应不断加强我国食源性疾病监测网络建设,增强报告意识。

关键词:

食源性疾病; 暴发; 监测; 致病因子; 亚硝酸盐; 微生物; 毒蘑菇; 死因; 中国

文章编号:1004-8456(2018)03-0283-06

中图分类号:R155

文献标志码:A

Analysis of foodborne disease outbreaks in China mainland in 2011

(1.China National Center for Food Safety Risk Assessment, Beijing 100022, China; 2.Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Jiangsu Nanjing 210009, China; 3.Gansu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Gans)

Abstract:ObjectiveTo study the epidemiological characteristics of foodborne disease outbreaks in China mainland in 2011. MethodsThe foodborne outbreaks data collected by National Foodborne Disease Outbreaks Surveillance System were analyzed. ResultsTotal 809 foodborne outbreaks were reported from 29 provinces, which caused 14 057 illnesses and 113 deaths. The microbial pathogens caused the largest percentage of outbreaks (26.2%,212/809) and illnesses (37.6%,5 292/14 057). Chemical agents caused the most deaths (39.8%,45/113). ConclusionMicrobial foodborne disease remains the first priority of food safety problems in China. Chemical agents are the main cause of death. National foodborne disease network should be strengthened continuously, meanwhile, reporting consciousness should be enhanced

Key words:

Foodborne disease; outbreak; surveillance; pathogenic factor; nitrite; microorganism; poisonous mushroom; death; China

源性疾病监测体系,其中,通过“食源性疾病暴发监测系统”对全国发生的食源性疾病暴发信息进行收集、汇总和分析,掌握食源性疾病暴发的发生时间、致病因子、原因食品、发生场所和引发因素等信息,了解其对人群健康的影响,以便及时制定预防控制措施。本研究对2011年全国食源性疾病暴发监测的数据进行分析,掌握暴发特征和发生原因。

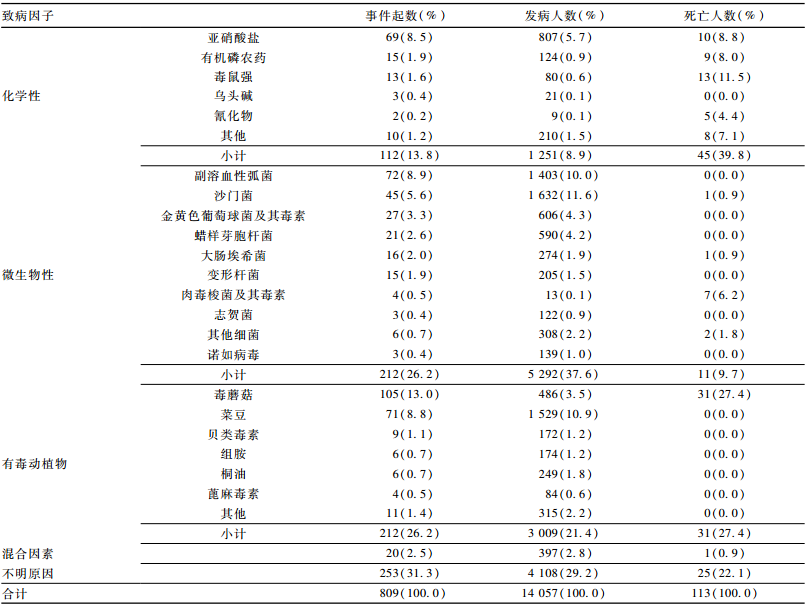

微生物性因素引起的暴发事件中,副溶血性弧菌引起的事件数最多,占微生物性因素事件总数的34.0%(72/212),其次为沙门菌(21.2%,45/212)、金黄色葡萄球菌及其毒素(12.7%,27/212)、蜡样芽胞杆菌(9.9%,21/212)和大肠埃希菌(7.5%,16/212)等。化学性因素引起的暴发事件中,以亚硝酸盐为主(61.6%,69/112),其次为有机磷农药(13.4%,15/112)和毒鼠强(11.6%,13/112)等。有毒动植物引起的暴发事件中,以毒蘑菇为主(49.5%,105/212),其次为菜豆中毒(33.5%,71/212)等。

化学性因素及毒蘑菇引起的死亡多由误食误用引起;微生物性因素导致的死亡病例多由污染引起,其中7例是肉毒梭菌及其毒素所致,2例由椰毒假单胞菌及其毒素导致。

其次为动物类食品(25.1%,175/697)。在原因食品明确的事件中,由蔬菜类及其制品引起的事件起数最多,占18.7%(130/697),其次为菌类及其制品(16.6%,116/697)、肉与肉制品(14.3%,100/697)、粮食类及其制品(8.6%,60/697)、水产动物及其制品(7.3%,51/697)等。在原因食品明确的事件中,植物类食品导致的死亡人数最多(61.5%,67/109),其中菌类及其制品为导致死亡的主要食品。详见表6。

2011年有毒动植物及其毒素引起的暴发事件数与微生物性因素相同,发病人数仅次之,死亡人数仅次于化学性因素,其中,毒蘑菇是主要致病因子,所有有毒动植物及其毒素导致的死亡均由毒蘑菇引起。我国地域广阔、物产丰富,每年因误食毒蘑菇死亡的病例高居不下,主要集中在云南和贵州地区,可能由于西南部云贵山区,地形变化大,具有“一山有四季,十里不同天”的典型亚热带气候,适宜各种野生蕈类及动植物生长,而且当地尤其农村地区有采食野生蘑菇的习惯,由于毒蘑菇与食用菇外形相似,难以辨别,极易因误采误食导致中毒。建议加强重点人群的健康宣传教育活动,并通过树立警示牌及发放宣传折页等方式提醒公众不要私自采食野生蘑菇。

与发达国家比较,目前我国的化学性因素是不可忽略的食源性疾病发病和死亡的重要因素,其中每年因误食误用及肉制品过量使用亚硝酸盐导致中毒的事件均占化学性事件首位,2011年有61.6%的化学性事件由亚硝酸盐引起。亚硝酸盐既是护色剂,保持肉制品良好色泽,又可以抑制细菌生长繁殖,为我国允许限量使用到肉制品的添加剂,虽然规定了使用范围和限量,但中毒事件和死亡病例频发。建议亚硝酸盐生产过程中,其包装需显著标识危害和中毒剂量;肉制品生产过程应严格遵守国家食品安全限量标准,不可超范围、超量使用;同时加强健康教育和监管力度,降低我国亚硝酸盐中毒引起的疾病负担。

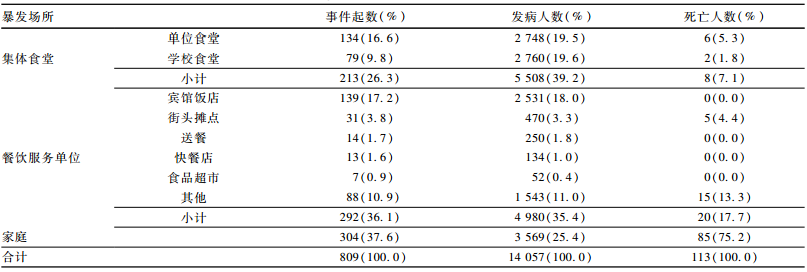

2011年食源性疾病暴发事件发生在家庭的事件起数和死亡人数最多,病死率最高,发生在集体食堂和餐饮服务单位的发病人数居前2位,可见发生场所主要以家庭、宾馆饭店和集体食堂为主,这与历年暴发事件监测数据的流行规律相同[2-6],但是不明原因引起的食源性疾病呈上升趋势,这可能受多种因素影响,使流行病学调查不能顺利进行,调查人员无法及时采样和收集相关资料,同时也与调查人员技术储备和实验室检验能力密切相关。建议开展进一步培训,加强医疗卫生机构对食源性疾病的临床诊疗、提高疾病预防控制机构的流行病学调查和实验室检测能力等,从而增强食源性疾病暴发应对处置能力;强化各级报告主体的责任意识,完善详细报告手册和多级审核制度,使报告更加规范性和完整性,保证暴发数据的完整和真实,减少瞒报、漏报现象。

美国食源性疾病暴发监测数据主要用于归因分析,明确引起暴发的食品和暴发的趋势,针对存在问题的场所、关键环节和致病因子提出针对性措施,2011年引起暴发的主要致病因子-食品组合为空肠弯曲菌-未巴氏消毒的奶制品、雪卡毒素-鱼类、诺如病毒-水果等。目前,我国对引起暴发的致病因子-食品组合等归因分析尚处于起步阶段,下一步将在统一规范食品分类的基础上开展归因分析,明确我国引起暴发的主要食品、主要致病因子和重点场所,从而优化卫生资源配置,明确监管重点,并开展针对性的健康教育宣传。

食源性疾病暴发数据具有流行病学资料清晰、充分等特点,是用于归因分析的最优资料。但是暴发数据仅反映了涉及面广、影响范围大、持续时间长、后果严重的事件和聚集性病例,而大量散发的病例未被监测,为了评估食源性疾病对个人和社会、对经济和健康的负担,急需健全我国食源性疾病监测体系,建立涵盖散发病例、暴发事件、溯源调查等综合监测网络。

(志谢全国参与食源性疾病暴发调查及数据上报分析的各位老师,为我国食源性疾病防控措施的制定提供了全面权威的基础数据)

1材料与方法

1.1数据来源

后一周内通过“食源性疾病暴发监测系统”填报,并经市-省-国家分级审核后纳入分析数据。

1.2统计学分析

所有数据均采用Microsoft Excel软件建立数据库并进行分析,人口数据使用2010年全国人口普查数据。

2结果

2.1基本情况

2011年全国共报告食源性疾病暴发事件809起,累计发病14 057人,死亡113人,全国范围内平均每起事件的发病人数约为17人,发病率为1.1/10万,病死率为0.8%。除西藏、新疆和新疆生产建设兵团,其余地区均有事件报告,云南省报告事件数最多(152起),其次为广东省(87起)和贵州省(80起)。详见表1。

2.2食源性疾病暴发事件的致病因子

2011年食源性疾病暴发事件中,病因明确的事件为556起,占68.7%(556/809),发病人数为9 949人,占70.8%(9 949/14 057)。病因明确的事件中,按事件数统计,微生物性因素和有毒动植物因素均占38.1%(212/556),化学性因素占20.1%(112/556);按发病人数统计,微生物性因素所致的发病人数最多,占53.2%(5 292/9 949),其次是有毒动植物,占30.2%(3 009/9 949);按死亡人数统计,化学性因素是导致死亡的主要因素,占51.1%(45/88)。详见表2。微生物性因素引起的暴发事件中,副溶血性弧菌引起的事件数最多,占微生物性因素事件总数的34.0%(72/212),其次为沙门菌(21.2%,45/212)、金黄色葡萄球菌及其毒素(12.7%,27/212)、蜡样芽胞杆菌(9.9%,21/212)和大肠埃希菌(7.5%,16/212)等。化学性因素引起的暴发事件中,以亚硝酸盐为主(61.6%,69/112),其次为有机磷农药(13.4%,15/112)和毒鼠强(11.6%,13/112)等。有毒动植物引起的暴发事件中,以毒蘑菇为主(49.5%,105/212),其次为菜豆中毒(33.5%,71/212)等。

|

表12011年国家食源性疾病暴发监测系统上报暴发事件 基本情况 Table 1Reported foodborne disease outbreaks by different provinces in 2011 |

2.3食源性疾病暴发事件的发生场所

2011年食源性疾病暴发事件中,按事件数统计,家庭为首要发生场所(37.6%,304/809),其次为餐饮服务单位(36.1%,292/809)、集体食堂(26.3%,213/809)。按发病人数统计,发生在集体食堂的人数最多(39.2%,5 508/14 057),其次为餐饮服务单位(35.4%,4 980/14 057)。按死亡人数统计,发生在家庭的死亡人数最多,高达75.2%(85/113)。详见表3。

|

表22011年食源性疾病暴发事件的致病因子分布 Table 2Etiologies of foodborne disease outbreaks in 2011 |

|

表32011年食源性疾病暴发事件的发生场所分布 Table 3Settings of foodborne disease outbreaks in 2011 |

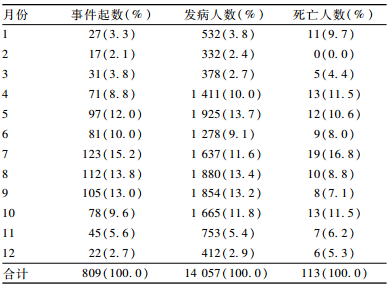

2.4食源性疾病暴发事件的时间分布

2011年食源性疾病暴发事件中,7~9月是高发时期,每月均超过100起,占全年事件总数的42.0%(340/809)。4~10月发病人数均超过1 000人,占全年发病人数总数的82.9%(11 650/14 057)。详见表4。

2.5食源性疾病暴发事件的引发因素

2011年食源性疾病暴发事件中,引发因素明确的事件有638起,占78.9%(638/809)。在引发因素明确的事件中,加工不当为最常见的引发因素,事件起数和发病人数分别占39.5%(252/638)和41.1%(4 696/11 414);其次为误食误用,事件起数占26.0%(166/638)。误食误用导致的死亡人数最多(60.6%,63/104)。详见表5。

2.6食源性疾病暴发事件的原因食品

2011年食源性疾病暴发事件中,原因食品明确的事件有697起,占86.2%(697/809),其中植物类食品占原因食品明确事件数的52.4%(365/697),

|

表42011年食源性疾病暴发事件的月份分布 Table 4Seasonality of foodborne disease outbreaks in 2011 |

|

表52011年食源性疾病暴发事件的引发因素分布 Table 5Contributing factors associated with foodborne disease outbreaks in 2011 |

|

表62011年食源性疾病暴发事件的原因食品分布 Table 6Food vehicles implicated in foodborne disease outbreaks in 2011 |

3讨论

3.1食源性疾病暴发监测系统建设

2008年三聚氰胺事件使人们意识到疾病监测的重要性,根据2009年颁布的《中国人民共和国食品安全法》的要求,食源性疾病监测正式纳入国家食品风险监测计划,其中,暴发监测是食源性疾病监测重要内容之一。“食源性疾病暴发监测系统”于2010年10月建设启用,是覆盖国家级、省级、地市级和县区级的四级网络直报系统。截止2011年底,食源性疾病暴发监测系统覆盖全国29个省(区、市)的2 854家疾病预防控制机构,2011年我国食源性疾病暴发的事件起数、发病人数和死亡人数与历年相比呈上升趋势[2-5]。2011年监测的事件起数、发病人数和死亡人数比2006年分别增加36.2%、1.5%和68.7%[6],比2011年突发公共卫生事件网络直报系统收到的事件起数、发病人数分别多620起和5 733人,死亡人数少24人[7]。

3.2发现的问题及建议

2011年我国食源性疾病暴发事件中,微生物性因素是首要致病因子,由其引起的疾病多以呕吐、腹泻等急性胃肠炎症状为主要临床表现,我国试点开展的社区人群疾病负担调查[8]估计,我国每年约2亿人罹患急性胃肠炎,56.1%病例去医院就诊,造成了极大的健康负担和社会经济负担,微生物性食源性疾病仍然是我国首要食品安全问题。在已明确致病因子的食源性疾病暴发事件中,副溶血性弧菌、沙门菌、金黄色葡萄球菌及其毒素和蜡样芽胞杆菌等致病微生物引起的事件起数和发病人数最多。2011年有毒动植物及其毒素引起的暴发事件数与微生物性因素相同,发病人数仅次之,死亡人数仅次于化学性因素,其中,毒蘑菇是主要致病因子,所有有毒动植物及其毒素导致的死亡均由毒蘑菇引起。我国地域广阔、物产丰富,每年因误食毒蘑菇死亡的病例高居不下,主要集中在云南和贵州地区,可能由于西南部云贵山区,地形变化大,具有“一山有四季,十里不同天”的典型亚热带气候,适宜各种野生蕈类及动植物生长,而且当地尤其农村地区有采食野生蘑菇的习惯,由于毒蘑菇与食用菇外形相似,难以辨别,极易因误采误食导致中毒。建议加强重点人群的健康宣传教育活动,并通过树立警示牌及发放宣传折页等方式提醒公众不要私自采食野生蘑菇。

与发达国家比较,目前我国的化学性因素是不可忽略的食源性疾病发病和死亡的重要因素,其中每年因误食误用及肉制品过量使用亚硝酸盐导致中毒的事件均占化学性事件首位,2011年有61.6%的化学性事件由亚硝酸盐引起。亚硝酸盐既是护色剂,保持肉制品良好色泽,又可以抑制细菌生长繁殖,为我国允许限量使用到肉制品的添加剂,虽然规定了使用范围和限量,但中毒事件和死亡病例频发。建议亚硝酸盐生产过程中,其包装需显著标识危害和中毒剂量;肉制品生产过程应严格遵守国家食品安全限量标准,不可超范围、超量使用;同时加强健康教育和监管力度,降低我国亚硝酸盐中毒引起的疾病负担。

2011年食源性疾病暴发事件发生在家庭的事件起数和死亡人数最多,病死率最高,发生在集体食堂和餐饮服务单位的发病人数居前2位,可见发生场所主要以家庭、宾馆饭店和集体食堂为主,这与历年暴发事件监测数据的流行规律相同[2-6],但是不明原因引起的食源性疾病呈上升趋势,这可能受多种因素影响,使流行病学调查不能顺利进行,调查人员无法及时采样和收集相关资料,同时也与调查人员技术储备和实验室检验能力密切相关。建议开展进一步培训,加强医疗卫生机构对食源性疾病的临床诊疗、提高疾病预防控制机构的流行病学调查和实验室检测能力等,从而增强食源性疾病暴发应对处置能力;强化各级报告主体的责任意识,完善详细报告手册和多级审核制度,使报告更加规范性和完整性,保证暴发数据的完整和真实,减少瞒报、漏报现象。

3.3与美国暴发监测数据比较

美国疾病预防控制中心2011年共收集801起食源性疾病暴发事件,发病14 140人,死亡45人[9]。在致病因子明确的379起事件中,细菌性引起的暴发起数最多,其余依次为病毒、化学因素及毒素和寄生虫。其中,诺如病毒是最常见的致病因子,细菌以沙门菌、空肠弯曲菌、产志贺毒素大肠埃希菌(STEC)和产气荚膜梭菌为主。引起暴发的致病因子分布与我国明显不同,虽然我国也以微生物性因素为主,但是沙门菌和副溶血性弧菌是主要致病因子,诺如病毒引起的暴发较少,此外产气荚膜梭菌和空肠弯曲菌引起的暴发在我国鲜有报告,可能与流行病学调查及检测能力有关,而美国以诺如病毒和沙门菌为主,副溶血性弧菌很少。美国化学性因素多以毒素为主,如雪卡毒素和组胺等,而我国以亚硝酸盐和农药为主,这与我国特定的经济发展阶段和饮食加工习惯密切相关。美国食源性疾病暴发监测数据主要用于归因分析,明确引起暴发的食品和暴发的趋势,针对存在问题的场所、关键环节和致病因子提出针对性措施,2011年引起暴发的主要致病因子-食品组合为空肠弯曲菌-未巴氏消毒的奶制品、雪卡毒素-鱼类、诺如病毒-水果等。目前,我国对引起暴发的致病因子-食品组合等归因分析尚处于起步阶段,下一步将在统一规范食品分类的基础上开展归因分析,明确我国引起暴发的主要食品、主要致病因子和重点场所,从而优化卫生资源配置,明确监管重点,并开展针对性的健康教育宣传。

食源性疾病暴发数据具有流行病学资料清晰、充分等特点,是用于归因分析的最优资料。但是暴发数据仅反映了涉及面广、影响范围大、持续时间长、后果严重的事件和聚集性病例,而大量散发的病例未被监测,为了评估食源性疾病对个人和社会、对经济和健康的负担,急需健全我国食源性疾病监测体系,建立涵盖散发病例、暴发事件、溯源调查等综合监测网络。

(志谢全国参与食源性疾病暴发调查及数据上报分析的各位老师,为我国食源性疾病防控措施的制定提供了全面权威的基础数据)

参考文献

[1]World Health Organization. WHO estimates of the global burden of foodborne diseases: foodborne disease burden epidemiology reference group 2007-2015[R]. Geneva: WHO, 2015:1-268.

[2]刘秀梅,陈艳,王晓英,等.1992—2001年食源性疾病暴发资料分析——国家食源性疾病监测网[J].中国食品卫生杂志,2004,33(6):725-727.

[3]刘秀梅,陈艳,樊永祥,等.2003年中国食源性疾病暴发的监测资料分析 [J].卫生研究,2006,35(2):201-204.

[4]刘秀梅,陈艳,樊永祥,等.2004年中国食源性疾病暴发事件监测资料分析 [J]. 中国食品卫生杂志,2008,20(6):503-505.

[5]刘秀梅,陈艳,郭云昌,等.2005年中国食源性疾病暴发事件监测资料分析 [J]. 中国食品卫生杂志,2008,20(6):506-509.

[6]陈艳,郭云昌,王竹天,等.2006年中国食源性疾病暴发的监测资料分析 [J]. 卫生研究,2010,39(3):331-334.

[7]中华人民共和国卫生部办公厅. 卫生部办公厅关于2011年全国食物中毒报告情况的通报:卫办应急发〔2012〕18号[A/OL].(2012-02-04)[2017-07-20].http://www.nhfpc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/201202/54200.shtml.

[8]CHEN Y, YAN W X, ZHOU Y J, et al. Burden of self-reported acute gastrointestinal illness in China: a population-based survey [J]. BMC Public Health, 2013, 13(1):456-465.

[9]Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for foodborne disease outbreaks United States 2011 annual report [R]. Atlanta, Georgia: CDC, 2014:1-14.

[2]刘秀梅,陈艳,王晓英,等.1992—2001年食源性疾病暴发资料分析——国家食源性疾病监测网[J].中国食品卫生杂志,2004,33(6):725-727.

[3]刘秀梅,陈艳,樊永祥,等.2003年中国食源性疾病暴发的监测资料分析 [J].卫生研究,2006,35(2):201-204.

[4]刘秀梅,陈艳,樊永祥,等.2004年中国食源性疾病暴发事件监测资料分析 [J]. 中国食品卫生杂志,2008,20(6):503-505.

[5]刘秀梅,陈艳,郭云昌,等.2005年中国食源性疾病暴发事件监测资料分析 [J]. 中国食品卫生杂志,2008,20(6):506-509.

[6]陈艳,郭云昌,王竹天,等.2006年中国食源性疾病暴发的监测资料分析 [J]. 卫生研究,2010,39(3):331-334.

[7]中华人民共和国卫生部办公厅. 卫生部办公厅关于2011年全国食物中毒报告情况的通报:卫办应急发〔2012〕18号[A/OL].(2012-02-04)[2017-07-20].http://www.nhfpc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/201202/54200.shtml.

[8]CHEN Y, YAN W X, ZHOU Y J, et al. Burden of self-reported acute gastrointestinal illness in China: a population-based survey [J]. BMC Public Health, 2013, 13(1):456-465.

[9]Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance for foodborne disease outbreaks United States 2011 annual report [R]. Atlanta, Georgia: CDC, 2014:1-14.

李薇薇,朱江辉,甄世祺,梁效成,蒋玉艳,李宁,徐娇,刘秀梅,郭云昌.2011年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2018,30(3):283-288.

李薇薇,朱江辉,甄世祺,梁效成,蒋玉艳,李宁,徐娇,刘秀梅,郭云昌.2011年中国大陆食源性疾病暴发监测资料分析[J].中国食品卫生杂志,2018,30(3):283-288.